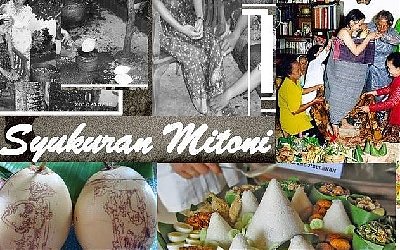

Acara Mitoni dan Tingkeban, Bagaimana Hukumnya?

LADUNI.ID, Jakarta - Sejarah tradisi mitoni berawal pada masa Prabu Jayabaya, waktu itu ada sepasang suami istri bernama Niken Satingkeb dan Sadiya, mereka melahirkan anak sembilan kali namun tidak satupun yang hidup. Kemudian keduanya menghadap raja Kediri, yaitu Prabu Widayaka (Jayabaya), mereka disarankan agar menjalankan tiga hal yaitu:

1. Setiap hari rabu dan sabtu, pukul 17.00, diminta mandi menggunakan tempurung kelapa (bathok).

2. Setelah mandi berganti pakaian yang bersih dengan menggembol kelapa gading yang dihiasi Kamajaya dan Kamaratih/Wisnu dan Dewi Sri yang diikat dengan daun tebu tulak, lalu dibrojolkan ke bawah, setelah kelapa gading tadi dibrojolkan, lalu diputuskan menggunakan sebilah keris oleh suaminya.

Setelah itu Niken Satingkeb dapat hamil dan anaknya hidup. Akhirnya sejak saat itu apabila ada orang hamil apalagi hamil pertama dilakukan tingkeban atau mitoni. Tradisi ini merupakan langkah permohonan dalam bentuk selamatan. Sebagian orang Jawa, (dan juga selainnya termasuk Sunda, Minang, Dayak dan lainnya) mempercayai bahwa mitoni atau selamatan tujuh bulanan, dilakukan setelah kehamilan seorang ibu genap usia 7 bulan atau lebih.

Mitoni dan tingkeban dilaksanakan saat kehamilan berusia tidak boleh kurang dari 7 bulan. Karena tidak ada neptu atau weton (hari masehi + hari Jawa) yang dijadikan patokan, maka hari selasa atau sabtu yang digunakan. Tujuan mitoni atau tingkeban agar supaya ibu dan janin selalu dijaga dalam kesejahteraan dan keselamatan.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

Support kami dengan berbelanja di sini:

Rp288.000

Rp288.000

Rp110.000

Rp110.000

Rp78.000

Rp78.000

Rp599.000

Rp599.000

Memuat Komentar ...