Kemaksiatan atau Vulgar

LADUNI.ID | Kolom --

Foto ini konon diambil di sebuah jalan di Vancouver, Kanada. Saya comot dari sebuah grup senirupa. Aslinya tidak seperti itu. Suasana sebelah menyebelahnya sengaja saya kaburkan. Supaya fokus kepada karya seni jalanan ini. Terutama kepada pesan yang saya duga ingin disampaikan senimannya. Agar tak terganggu oleh lainnya.

Dan ketika saya sodorkan kepada sejumlah teman, berbuihlah kami tentangnya. Ada yang ngilmiah milosofis dengan mengaitkannya pada isu gender dan feminisme, dengan menyebut-nyebut "upaya sia-sia menghapus masoginis".

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.

Support kami dengan berbelanja di sini:

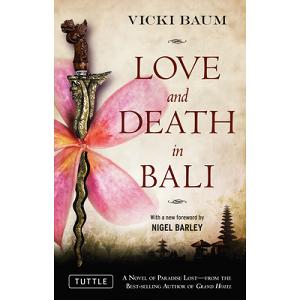

.png)

Rp288.000

Rp288.000

Rp180.000

Rp180.000

Rp368.750

Rp368.750

Rp260.000

Rp260.000

Memuat Komentar ...