Sebuah Kisah Gus Dur tentang Ustadz Betawi yang Nyentrik

LADUNI.ID, Jakarta - Banyak segi perihal kehidupan masyarakat Muslim tidak luput dari amatan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Aspek pendidikan Islam dan corak penyampaian pesan agama di tengah masyarakat Jakarta yang sedang bergerak tidak termasuk pengecualian dalam hal ini.

Pengamatan itu dituangkan oleh Gus Dur melalui artikel berjudul Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia. Pada artikel yang dimuat di Majalah Tempo pada tahun 1981 M Gus Dur mengangkat sikap hidup dan strategi Ustadz Razak Khaidir dalam membangun kemandirian masyarakat Betawi.

Artikel yang berjudul Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia merupakan salah satu dari 26 kolom Gus Dur yang mengangkat “kejeniusan” para kiai. Artikel ini dapat ditemukan dalam Buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah terbitan LKiS pada 1997 M. Cetakan kesepuluh buku ini jatuh pada 2010 M.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.

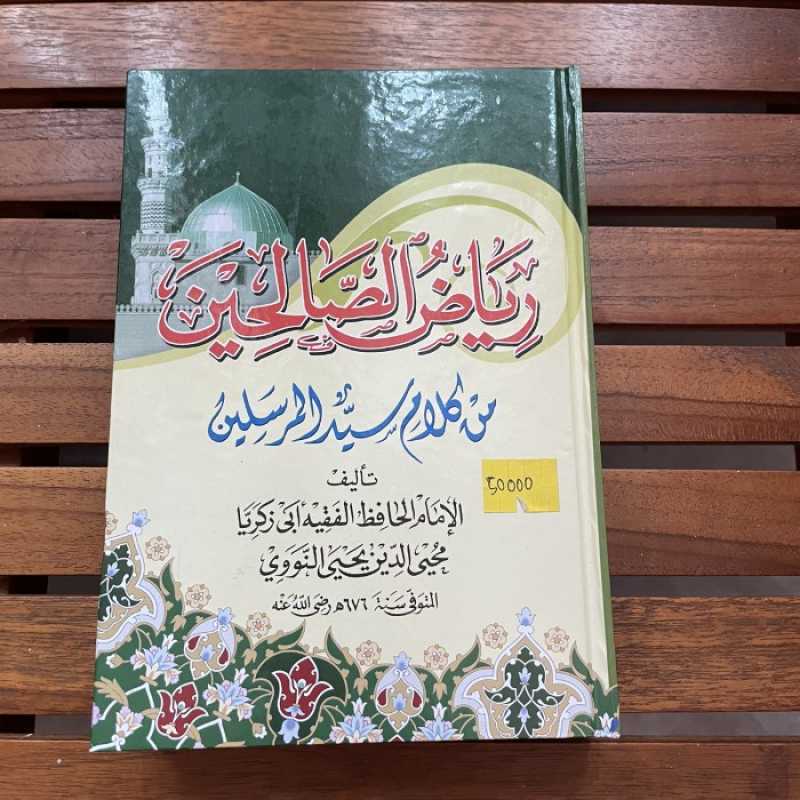

Support kami dengan berbelanja di sini:

.png)

Rp114.000

Rp114.000

Rp102.000

Rp102.000

Rp179.999

Rp179.999

Rp329.000

Rp329.000

Memuat Komentar ...