Jalan Para Abdal (15): Melalui Husnun Niyah

_(1).jpg?p=medium)

LADuNI.ID - Para Abdal memiliki jalan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Alloh untuk memperoleh ridho-Nya. Di antara jalan itu, berdasarkan atsar dari Abu Zanad melalui Sufyan bin `Uyainah dan diriwayatkan Ibnu Abi Dunya adalah: jujur, wara’, salamatush shudhur, husnun niyah, memberi nasehat di tengah umat, sabar, tawadhu’, penyantun (al-hilm), tidak melaknat/mencaci maki, tidak menghina dan tidak merendahkan orang, dan tidak hasad (al-Auliyâ’, riwayat No. 57).

Melalui jalan Imam Ali, jalan para Abdal, menurut Nabi Muhammad ada 3 hal: as-sakhô’, salâmatush shudhûr, dan memberi nasehat kepada umat (al-Auliyâ’, riwayat ke-8). Dalam hadits mursal Imam al-Hasan, Nabi Muhammad juga menyebutkan 3 hal itu (al-Auliyâ’, riwayat ke-58). Dalam riwayat Abu Said al-Khudri yang disebutkan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, ada 4: nyadong rahmatnya Alloh, murah hati, salâmatush shudhûr, dan mengasihi orang-orang Islam (al-Hâwî li al-Fatâwî, II: 241).

Berdasarkan riwayat Abu Darda’, jalan Para Abdal disebutkan: berakhlak baik, jujur, wara’, bagus niatnya, dan selamat hatinya kepada semua kaum muslimin dan memberi nasehat karena lillâhi ta`âlâ” (al-Hâwî li al-Fatâwî, II: 241). Dalam riwayat melalui Bakar bin Hunais secara marfu’, disebutkan jalan para Abdal adalah “tidak mencaci maki” (al-Auliyâ’, riwayat ke-59). Menurut pendapat Abu Abdulloh an-Nabaji disebutkan: “Mencintai sesuatu yang dikehendaki Alloh” (al-Auliyâ’, riwayat ke-60).

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.

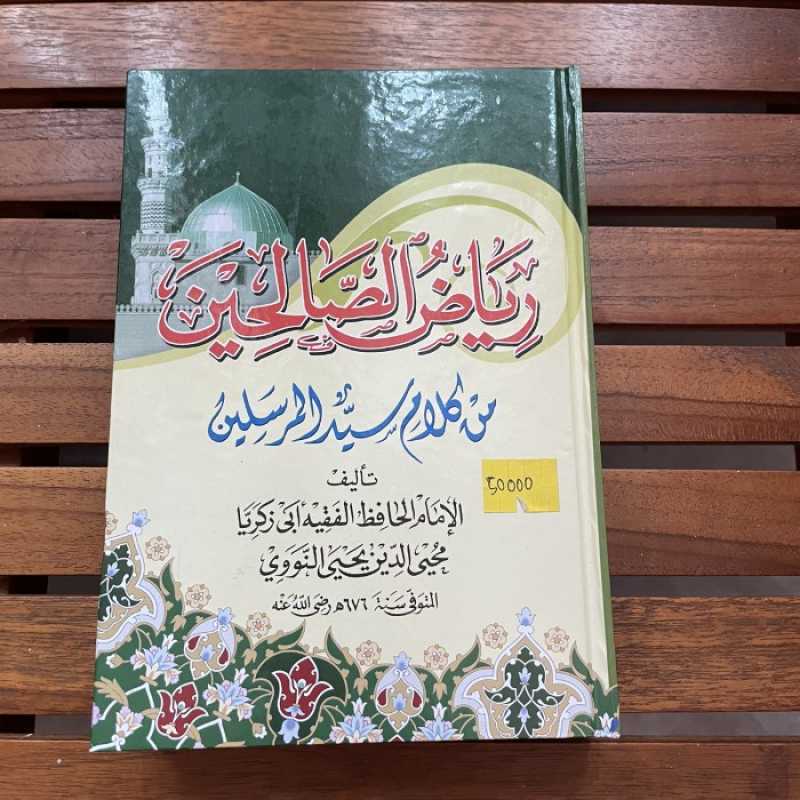

Support kami dengan berbelanja di sini:

.png)

Rp102.000

Rp102.000

Rp91.500

Rp91.500

Rp148.500

Rp148.500

Rp1.349.000

Rp1.349.000

Memuat Komentar ...